隔空无线充电模块

隔空无线充电模块功能构成

能量发射功能

能量发射功能是无线充电模块发射端的核心功能,负责将电能转换为可无线传输的能量形式(如交变电磁场)并发送出去。在电磁感应式模块中,发射端的高频逆变电路将直流电源(如 5V、12V)转换为高频交变电流(通常为 100kHz-200kHz),该电流通过发射线圈产生交变电磁场;磁共振式模块则采用更高频率(如 6.78MHz、13.56MHz)的交变电流,使发射线圈与接收线圈工作在相同谐振频率,通过磁场共振实现能量传输,可支持更远的传输距离(通常为几厘米至一米)。发射端的主控单元通过功率调节电路控制输出能量的大小,根据接收端反馈的需求动态调整发射功率,确保在不同负载状态下(如设备待机、快速充电)都能稳定传输能量。此外,部分发射模块具备多线圈阵列设计,通过切换不同线圈的工作状态,实现对接收端位置偏移的自适应,扩大有效充电区域。

能量接收功能

能量接收功能由模块的接收端实现,负责将接收到的无线能量转换为直流电能,为用电设备供电或为电池充电。接收线圈感应发射线圈产生的交变电磁场,产生感应电动势,经整流电路(如桥式整流)将交流电转换为直流电;滤波电路(由电容、电感组成)对整流后的脉动直流进行平滑处理,去除纹波;稳压电路(如线性稳压器、DC-DC 转换器)将直流电压稳定在用电设备所需的电压值(如 3.3V、5V、9V)。对于为电池充电的场景,接收端还集成充电管理电路,根据电池类型(如锂电池、镍氢电池)采用相应的充电策略(恒流充电、恒压充电、涓流充电),确保电池安全、高效地充电。接收端通过通信电路向发射端反馈自身的工作状态(如电压、电流、是否充满),实现发射端与接收端的双向通信,为动态功率调节提供依据。

异物检测功能

异物检测功能用于识别发射端与接收端之间的金属异物(如硬币、钥匙、金属片),防止异物在交变电磁场中因涡流效应产生高温,引发安全隐患。电磁感应式模块常用的检测方法包括功率损耗分析法:发射端实时监测输出功率与接收端反馈的接收功率,当两者差值超过设定阈值时,判断存在异物;频率偏移检测法:利用异物对发射线圈谐振频率的影响,通过检测频率偏移量识别异物。磁共振式模块则通过阻抗变化检测法,异物会导致发射线圈的阻抗发生变化,主控单元通过监测阻抗变化判断是否存在异物。当检测到异物时,发射端主控单元立即降低发射功率或停止能量传输,并通过指示灯或通信信号发出警示,待异物移除后恢复正常工作。

通信功能

通信功能实现发射端与接收端之间的信息交互,为能量传输的动态调节和状态监测提供支持。常用的通信方式包括负载调制:接收端通过改变自身负载状态(如接入或断开小电阻),使发射端的电压或电流产生微小变化,发射端通过检测这些变化解析接收端发送的信息;射频通信:在模块中集成专用射频芯片(如蓝牙、NFC),实现双向数据传输,可传递更丰富的信息(如充电协议、设备 ID、故障代码)。通信内容主要包括接收端的输入电压、电流、电池电量、温度等状态信息,以及发射端向接收端发送的控制指令(如功率调节指令)。通过实时通信,发射端能够根据接收端的需求精确调节发射功率,避免能量浪费或因功率不匹配导致的效率下降,同时实现对整个充电过程的状态监控。

安全保护功能

安全保护功能是无线充电模块可靠工作的重要保障,涵盖过压、过流、过热、过温等多重保护机制。过压保护:发射端和接收端均设置过压检测电路,当发射端输入电压或接收端输出电压超过额定值时,切断能量传输或降低功率,防止设备损坏;过流保护:监测发射端输出电流和接收端充电电流,当电流过大(如短路、负载异常)时,触发保护机制,限制电流在安全范围内。过热保护:通过温度传感器(如 NTC 热敏电阻)监测发射线圈、接收线圈、功率器件(如 MOS 管、整流桥)的温度,当温度超过安全阈值(通常为 60℃-85℃)时,降低发射功率或停止工作,待温度降至正常范围后恢复;过温保护主要针对电池充电场景,当电池温度过高时,充电管理电路停止充电,避免电池因高温发生鼓包、爆炸等危险。此外,部分模块具备欠压保护(当发射端输入电压过低时停止工作)、过充保护(电池充满后自动停止充电)等功能,全方位保障充电过程的安全。

隔空无线充电模块设计要点

能量传输效率优化设计

能量传输效率是无线充电模块的关键性能指标,设计中需从多个环节进行优化。线圈设计是核心,发射线圈与接收线圈采用高导电率材料(如漆包铜线、铝线),增加线圈的匝数和横截面积,降低线圈电阻;线圈形状根据应用场景选择(如圆形、方形),确保两者的磁场耦合面积最大化,减少漏磁。谐振电路设计采用高品质因数(Q 值)的谐振电容和电感,降低谐振损耗,电磁感应式模块的谐振频率需匹配,磁共振式模块则需精确控制发射端与接收端的谐振频率一致,误差控制在 ±1% 以内。功率器件选型采用低导通电阻的 MOS 管(如导通电阻小于 10mΩ)和低正向压降的整流二极管(如肖特基二极管),减少开关损耗和整流损耗。电路拓扑结构选择合适的逆变电路(如半桥逆变、全桥逆变)和整流电路,在不同功率等级下实现高效率转换,例如小功率模块(≤10W)采用半桥逆变,大功率模块(>10W)采用全桥逆变以降低开关损耗。

传输距离与对准宽容度设计

传输距离和对准宽容度直接影响用户体验,设计中需根据应用场景进行针对性优化。对于短距离应用(如手机无线充电,传输距离 2mm-10mm),采用紧密耦合的线圈设计,增加线圈的磁导率(如在 coil 下方添加铁氧体磁芯),减少磁场向周围空间的扩散,提高能量耦合效率。对于中远距离应用(如智能家居设备,传输距离 10cm-1m),采用磁共振技术,通过优化线圈的尺寸、匝数和谐振参数,提高磁场的作用范围;采用多发射线圈阵列设计,通过算法判断接收端的位置,激活距离最近的线圈或调整线圈的相位,实现对接收端位置偏移的自适应,扩大对准宽容度(如允许 ±30mm 的位置偏差)。在电路设计上,加入自动阻抗匹配网络,当传输距离或对准位置变化导致线圈阻抗变化时,自动调节匹配网络参数,使系统始终工作在最佳阻抗匹配状态,维持较高的传输效率。

电磁兼容性设计

无线充电模块工作时产生的交变电磁场可能对周围电子设备造成电磁干扰,同时也易受外界电磁环境的干扰,因此电磁兼容性设计至关重要。干扰抑制方面,发射端的高频逆变电路采用软开关技术(如零电压开关、零电流开关),减少开关过程中产生的电压、电流尖峰,降低电磁辐射;功率回路的布线采用短而粗的铜箔,减少高频电流的回路面积,降低辐射噪声;线圈外围设置屏蔽层(如铜箔屏蔽、铁氧体屏蔽),吸收泄漏的电磁场,减少对外界的干扰。抗干扰方面,接收端的信号处理电路(如通信电路、检测电路)采用屏蔽措施,防止外界电磁信号的干扰;控制电路的电源采用低噪声稳压器,输入端添加 EMI 滤波器,滤除电源线上的干扰;PCB 板设计中,将功率回路与控制回路、信号回路分开布局,避免功率回路的噪声耦合到敏感电路,接地采用单点接地或分层接地,降低地环路干扰。模块需满足相关电磁兼容标准(如 FCC、CE),确保在规定的频率范围内,电磁辐射强度不超过限值。

小型化与集成化设计

为适应便携式设备的需求,无线充电模块需进行小型化与集成化设计。元器件选用小型化封装,如贴片式线圈、SMD 封装的功率器件、微型电容和电感,减少模块的体积和重量;采用高度集成的芯片,如将高频逆变、功率调节、通信功能集成到单一发射端芯片,将整流、稳压、充电管理功能集成到接收端芯片,减少外围元件数量。线圈设计采用薄型化结构,如平面线圈、柔性线圈,降低线圈的厚度,便于集成到设备内部;线圈与磁芯采用一体化设计,提高空间利用率。PCB 板采用多层板设计,增加布线密度,减少板面积;关键电路(如功率回路)采用埋阻、埋容技术,进一步缩小体积。通过这些措施,可使模块的厚度控制在几毫米以内,满足手机、智能手表等小型设备的集成需求。

热管理设计

无线充电模块工作时,线圈、功率器件等会产生热量,若散热不良,会导致模块温度升高,降低效率和可靠性,因此热管理设计必不可少。线圈采用高导热材料制作,或在线圈下方设置导热垫片,将热量传导至设备外壳;功率器件(如 MOS 管、整流桥)紧贴散热片或设备金属外壳,散热片与器件之间涂抹高导热硅脂(导热系数≥2W/(m・K)),增强散热效果。PCB 板设计时,增大功率器件的散热铜箔面积,设置散热过孔,将热量从顶层传导至底层或其他散热区域;采用导热性能良好的 PCB 基材(如铝基 PCB),提高整体散热能力。对于大功率模块(如超过 15W),可集成小型散热风扇,通过强制风冷加速热量散发;或采用液体冷却方式(如水冷板),适用于更高功率的场景(如电动汽车无线充电)。热管理设计需确保模块在额定功率下工作时,最高温度不超过元件的额定工作温度(通常为 85℃),以保证长期稳定运行。

隔空无线充电模块组成元件

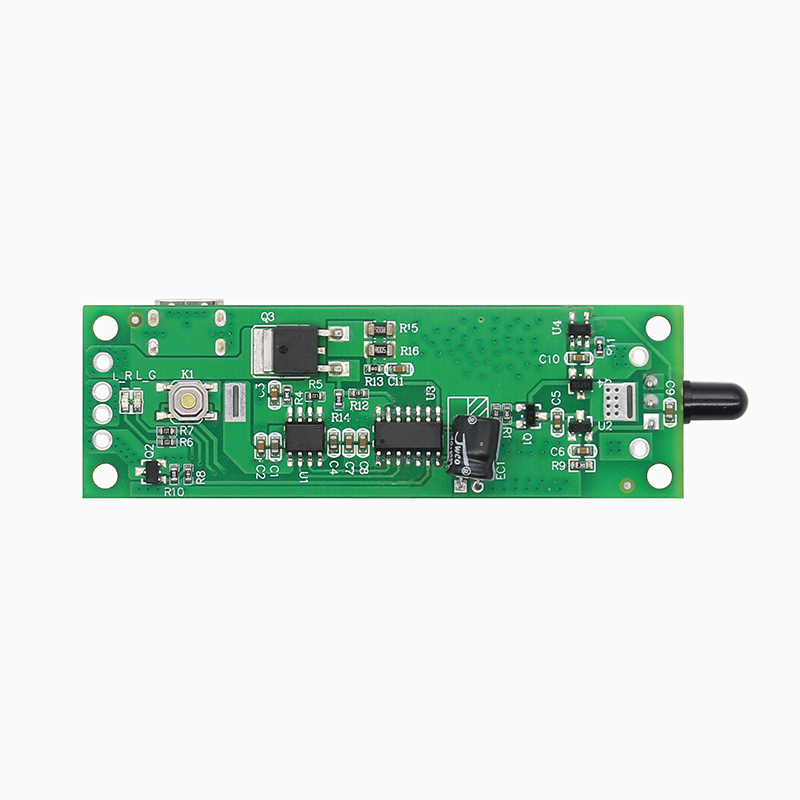

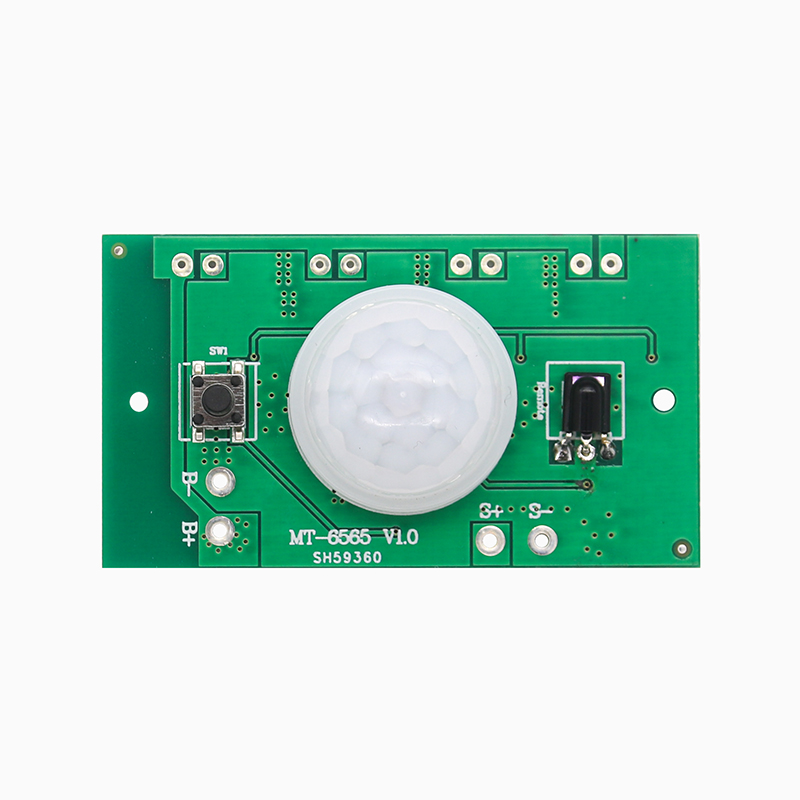

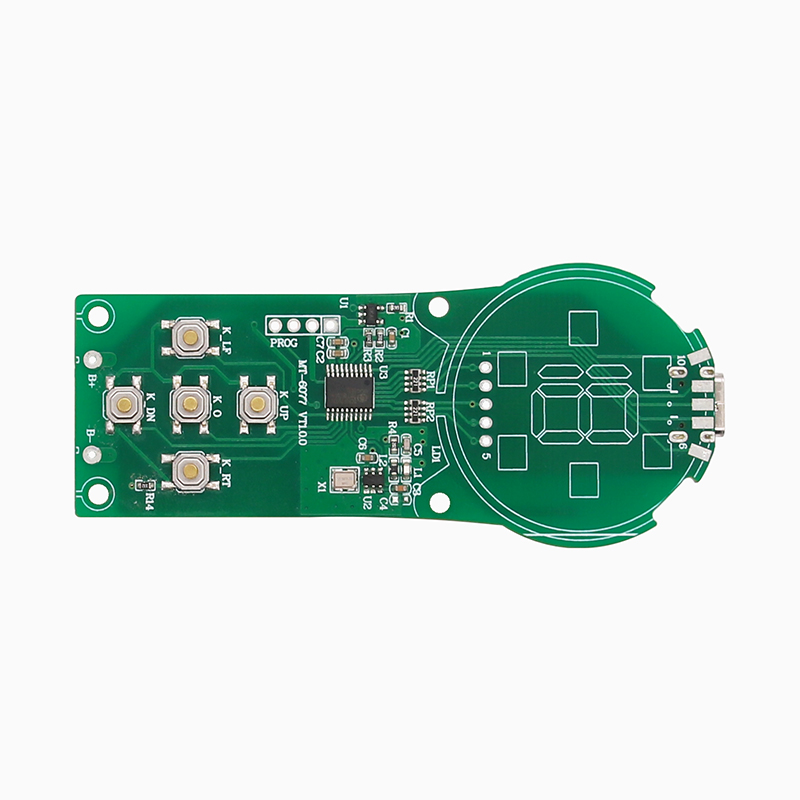

发射端核心元件

发射端是无线充电模块的能量发射部分,主要由高频逆变电路、发射线圈、谐振电容、主控芯片组成。高频逆变电路由功率 MOS 管或 IGBT 组成桥式逆变电路,在主控芯片的控制下,将直流电转换为高频交变电流,MOS 管选用低导通电阻、高开关速度的型号(如 N 沟道增强型 MOS 管),以减少开关损耗。发射线圈采用多股漆包线或利兹线绕制,减少集肤效应和邻近效应带来的损耗,线圈的电感值根据谐振频率和匹配要求设计(通常为几微亨至几十微亨)。谐振电容与发射线圈组成 LC 谐振电路,选用高频低损耗的电容(如 CBB 电容、瓷介电容),容值精度控制在 ±5% 以内,确保谐振频率稳定。主控芯片是发射端的控制核心,集成 PWM 发生器、电压电流检测电路、通信接口,负责控制逆变电路的工作频率和占空比,调节发射功率,处理接收端反馈的信息,以及实现异物检测和安全保护功能。

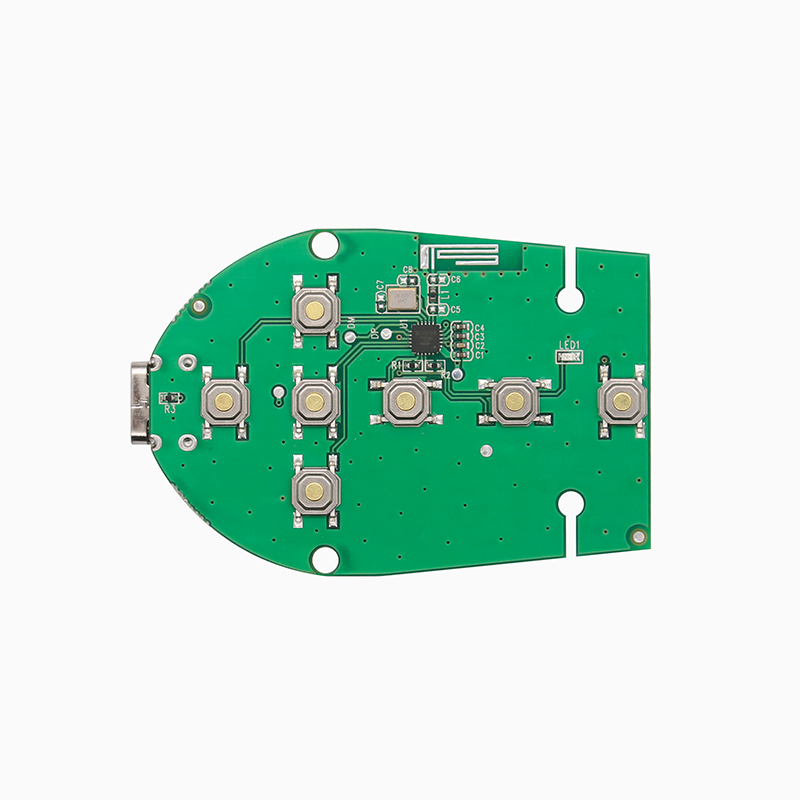

接收端核心元件

接收端负责接收无线能量并转换为直流电能,主要由接收线圈、整流电路、滤波电路、稳压电路、充电管理芯片组成。接收线圈的结构和材料与发射线圈类似,其电感值需与发射线圈匹配,以实现高效能量耦合,部分接收线圈配备铁氧体磁芯,增强磁场聚集能力,减少能量损耗。整流电路采用肖特基二极管组成桥式整流电路,将接收线圈产生的交流电转换为直流电,肖特基二极管具有正向压降小、开关速度快的特点,适合高频整流场景。滤波电路由电解电容和电感组成 π 型滤波网络,滤除整流后的交流纹波,使输出电压更加平稳。稳压电路根据输出电压需求选择,小功率场景可采用线性稳压器(如 LDO),输出电压精度高、噪声低;大功率场景则采用 DC-DC 转换器(如同步降压转换器),转换效率高(通常≥90%)。充电管理芯片用于为电池充电,支持多种充电模式,具备过充、过放、过流、过温保护功能,可根据电池特性自动调整充电参数。

异物检测元件

异物检测元件用于实现异物检测功能,主要包括电流传感器、电压传感器、频率检测电路。电流传感器(如霍尔电流传感器、分流电阻)用于检测发射端的输出电流,电压传感器(如分压电阻网络、电压互感器)用于检测发射端的输出电压,通过计算功率损耗判断是否存在异物。频率检测电路由锁相环(PLL)和频率计数器组成,实时监测发射线圈的谐振频率,当频率偏移量超过设定值时,触发异物报警。部分模块采用专用异物检测芯片,集成上述检测功能,提高检测精度和响应速度,检测响应时间通常控制在 100ms 以内,确保异物在产生明显热量前被检测到。

通信元件

通信元件实现发射端与接收端之间的信息交互,包括负载调制电路、射频通信芯片。负载调制电路由开关管(如三极管、MOS 管)和电阻组成,接收端通过控制开关管的导通与关断,改变接收线圈的负载,使发射端检测到的电压或电流发生变化,从而实现信息传递。射频通信芯片如蓝牙模块(如 BLE 模块)、NFC 芯片,支持双向数据传输,通信距离远、抗干扰能力强,可传输复杂的指令和状态信息。通信元件还包括信号调理电路,对通信信号进行放大、滤波、整形,确保信号传输的可靠性,减少误码率。

保护元件

保护元件用于实现各种安全保护功能,包括保险丝、TVS 二极管、压敏电阻、温度传感器。保险丝串联在发射端电源输入端,当电路发生短路或过流时熔断,保护后级电路;自恢复保险丝用于接收端输出回路,过流时自动断开,故障排除后恢复导通,无需更换。TVS 二极管并联在电源输入端和关键电路节点,吸收瞬态高压脉冲(如静电、浪涌),保护芯片和器件免受损坏。压敏电阻并联在发射端和接收端的电源端,当电压超过额定值时导通,将电压钳位在安全范围。温度传感器(如 NTC 热敏电阻)紧贴线圈、功率器件、电池等发热部件,将温度变化转换为电阻变化,通过信号调理电路转换为电压信号,传输至主控芯片,用于过热保护控制。

电源管理元件

电源管理元件为模块各部分提供稳定的工作电源,包括输入滤波电容、DC-DC 转换器、线性稳压器。输入滤波电容由电解电容和陶瓷电容组成,电解电容(如 100μF-1000μF)用于滤除低频纹波,陶瓷电容(如 104)用于滤除高频噪声,确保输入电源的稳定。DC-DC 转换器将输入电压转换为模块所需的不同电压(如发射端芯片需要 5V,接收端芯片需要 3.3V),选用高效率、低噪声的型号,支持宽输入电压范围。线性稳压器用于对电压精度要求高的电路(如主控芯片、通信电路),输出电压纹波小,噪声低,确保敏感电路的稳定工作。

其他元件

模块中还包括多种无源元件和辅助元件,确保电路的正常工作。电阻用于分压(如电压检测电路)、限流(如指示灯、芯片供电)、信号调理,功率电阻选用金属膜电阻,精度高、温度系数小;电容除上述提到的谐振电容、滤波电容外,还包括去耦电容(靠近芯片电源引脚,滤除电源噪声)、耦合电容(用于信号耦合),根据电路需求选用不同容值和精度的电容。电感除线圈外,还包括共模电感(用于 EMI 滤波)、功率电感(用于 DC-DC 转换电路储能),共模电感选用高磁导率磁芯,抑制共模干扰。连接器用于模块与外部电源、用电设备的连接,选用小型化、高可靠性的型号(如 Micro USB、Type-C 接口),确保接触良好。指示灯(如 LED)用于指示模块的工作状态(如充电中、充满、故障),通过不同颜色和闪烁方式传递信息。

- 2025-07-08

- 2025-07-08

- 2025-07-08

- 2025-07-08

- 2025-07-08

- 2025-07-07

- 2025-07-07

- 2025-07-07

- 2025-07-07

- 2025-07-07

- 2025-07-05

- 2025-07-05

- 2025-07-05

- 2025-07-05

- 2025-07-05

- 2025-07-04

- 2025-07-04

- 2025-07-04

- 2025-07-04

- 2025-07-04

- 2025-07-03

- 2025-07-03

- 2025-07-03

- 2025-07-03

- 2025-07-03