挂脖风扇控制板

挂脖风扇控制板功能构成

电机驱动与风速调节功能

挂脖风扇控制板的核心功能是驱动电机运转,同时实现多档位风速调节,满足不同场景的降温需求。它的电机驱动电路采用直流电机驱动方案,通过功率管把控制信号转换成电机工作电流,为风扇电机提供稳定的工作电压,一般在 3V 到 7.4V 之间,具体数值由电机额定参数决定。

风速调节功能通过脉冲宽度调制技术实现,控制芯片输出不同占空比的 PWM 信号,改变电机两端的平均电压,进而调节转速。常见的风速档位有 3 到 5 档,最低档位风速通常在 1500 转 / 分钟左右,适合低强度降温或节能场景;最高档位风速能达到 4000 转 / 分钟以上,可以快速形成强气流,满足高温环境下的快速降温需求。各档位之间的转速差异要保持均匀(相邻档位转速差≤800 转 / 分钟),保证用户调节时的体感变化平稳。

为保证风速稳定,控制板内置转速反馈机制,通过检测电机工作电流或反电动势变化,实时调整 PWM 占空比。当外界阻力变化(比如风扇网罩被遮挡)导致转速波动时,控制电路会在 50 毫秒内完成调整,让实际转速与设定转速的偏差控制在 ±5% 以内,避免风速忽快忽慢影响使用体验。

电源管理与续航控制功能

电源管理功能负责对内置电池的充放电进行管理,以及进行电压转换,确保风扇能持续稳定工作。充电管理模块支持通过 USB 接口输入 5V 电压,采用恒流 - 恒压二段式充电策略:当电池电压低于 3V 时,进入预充阶段(充电电流 100-200mA),防止大电流对亏电电池造成损伤;电压升到 3V 后,自动切换到恒流充电阶段(电流 300-500mA),快速补充电量;当电池电压接近满电状态(4.2V±0.05V)时,转入恒压充电阶段,电流逐渐减小,直到充电电流低于 50mA 时停止充电,避免过充。

放电管理模块把电池电压(通常为 3.7V 或 7.4V)转换成各电路模块所需的工作电压(比如 3.3V 供给控制芯片,5V 供给驱动电路),转换效率≥85%,减少能量损耗。续航控制通过低功耗设计实现,当检测到风扇连续 3 分钟处于最低档位运行时,自动降低控制芯片工作频率(从 80MHz 降到 16MHz);无操作时间超过 10 分钟时,进入休眠模式(只保留按键唤醒功能),休眠电流≤100μA,明显延长续航时间(满电状态下能持续工作 8-20 小时,具体时间由风速档位决定)。

电池保护功能可以防止电池过放、过流和短路,当电池电压降到 3.0V 时,控制板降低电机转速并提示低电量;降到 2.7V 时强制关闭输出,避免过度放电导致电池容量衰减;放电电流超过额定值 2 倍(比如额定 1A 时阈值设为 2A)或发生短路时,立即切断放电回路,故障排除后需要重新充电才能激活。

模式控制与定时功能

模式控制功能为用户提供多种风感选择,常见模式有自然风模式、睡眠风模式和强劲风模式。自然风模式通过模拟自然风的随机性,让风速在设定档位基础上进行 ±20% 的动态波动,波动周期 3-5 秒,营造更舒适的吹风体验;睡眠风模式采用渐进式降速策略,启动后 1 小时内从当前档位缓慢降到最低档,减少夜间吹风对睡眠的干扰;强劲风模式则以最高功率持续运行,适合高温环境下的快速降温。

定时功能支持用户预设风扇运行时间(一般为 1-8 小时),通过按键设定后,控制板内置的计时模块开始倒计时,到达设定时间后自动关闭电机,避免忘记关机造成电量浪费。定时档位通常按 1 小时递增,最大定时时间受电池容量限制,确保在定时范围内不会因电量不足而停机。定时状态通过指示灯闪烁频率反馈(比如每闪烁 1 次代表 1 小时),直观展示剩余时间。

人机交互与状态指示功能

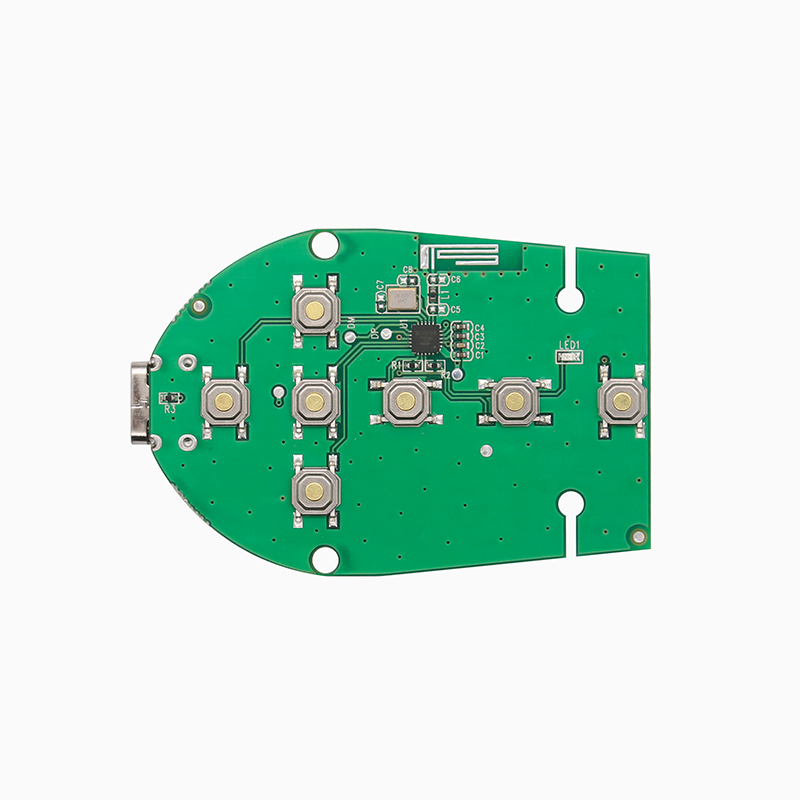

人机交互功能实现用户与风扇之间的指令输入和状态反馈,主要包括按键操作和状态指示。按键采用轻触式防水开关(防护等级 IP44),分布在控制板外露部分,有电源键、风速调节键、模式切换键和定时键等,按压力度在 150-250g 之间,行程 0.2-0.3mm,操作时有清晰的触感反馈,使用寿命≥10 万次,能承受日常频繁操作和轻微汗液侵蚀。

状态指示通过多色 LED 灯实现,不同颜色和闪烁方式代表不同工作状态:蓝色常亮表示正常运行,绿色常亮表示充满电,红色闪烁表示低电量(电量≤20%),橙色闪烁表示充电中,红蓝交替闪烁表示进入定时模式。指示灯亮度经过优化(50-100cd/m²),在室内外环境下都能清晰看到,同时避免强光刺眼,单灯工作电流≤3mA,不会过多消耗电量。部分控制板支持亮度调节,能根据环境光强度自动切换指示灯亮度(比如黑暗环境下降低 50% 亮度)。

过热保护功能

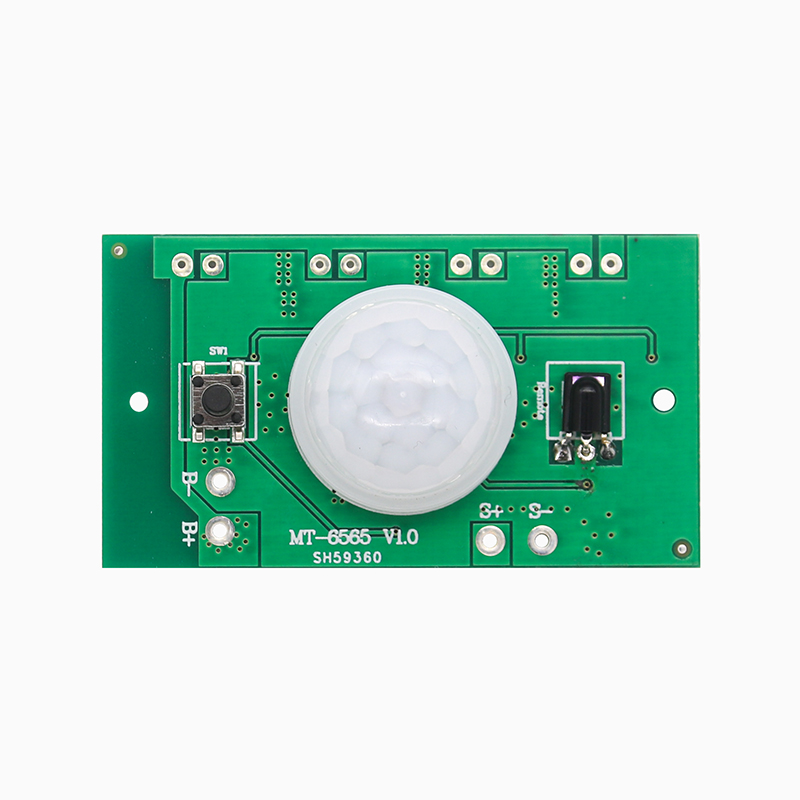

过热保护功能防止控制板和电机因长时间高负荷运行而过热损坏,通过紧贴电机和功率元件的温度传感器实时监测温度。正常工作温度范围在 - 10℃到 60℃之间,当检测到电机温度超过 55℃或功率管温度超过 60℃时,控制板自动降低电机转速(降到当前档位的 70%);温度持续上升到 65℃(电机)或 70℃(功率管)时,触发过热保护,关闭电机输出并发出报警信号(指示灯快速闪烁),温度降到 45℃以下后,可通过按键手动复位恢复工作。

过热保护采用硬件和软件双重触发机制,硬件层面通过温度开关直接切断驱动电路,响应时间≤100ms;软件层面通过控制芯片持续监测温度数据,实现分级保护策略,两者一起工作,确保在极端情况下的安全性。

挂脖风扇控制板设计要点

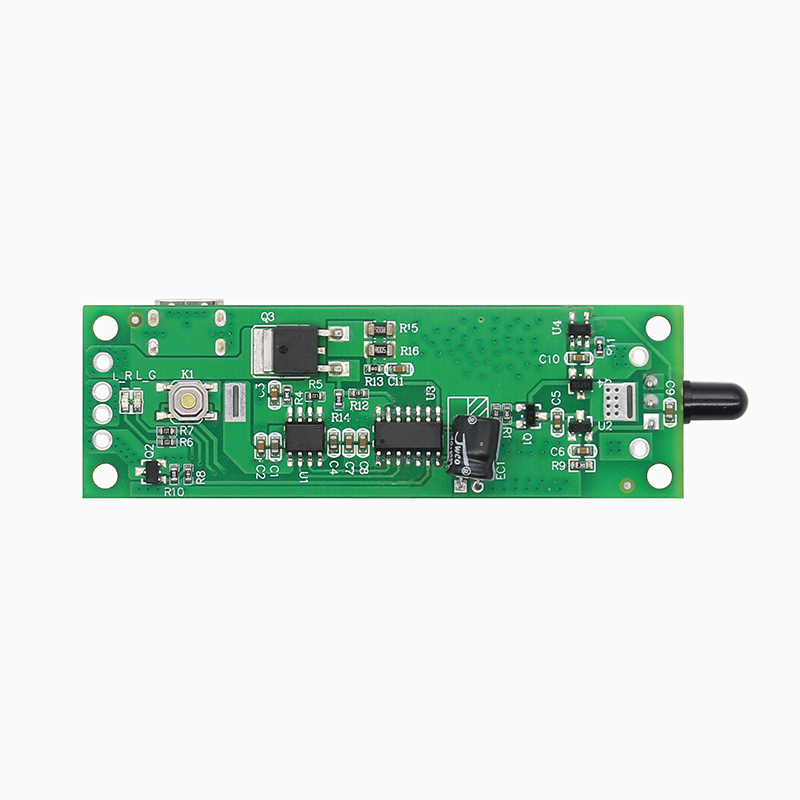

小型化与轻量化设计

挂脖风扇的佩戴特点要求控制板做到小型化和轻量化,以减少佩戴负担。PCB 板采用双面布局设计,板厚 0.8-1.0mm,尺寸控制在 60mm×40mm 以内,通过优化元件排列和布线缩短信号路径,提高空间利用率。核心芯片选用系统级封装(SiP)或超小型封装(比如 QFN-16,尺寸 3mm×3mm),将微控制器、电源管理等功能集成在一起,减少外围元件数量(比传统设计减少 40% 以上)。

元件选型以微型化为原则,电阻电容采用 0402 规格(1.0mm×0.5mm)贴片元件,功率管选用 DFN 封装(尺寸 2mm×2mm),连接器采用板对板端子(间距 0.8mm),整体元件高度控制在 3mm 以内,适应挂脖风扇内部狭小的安装空间(通常预留高度≤10mm)。控制板整体重量要≤15g,通过选用轻质 PCB 基材(比如 FR-4 改性材料)和精简元件,确保佩戴时的舒适性。

低功耗与能效优化设计

低功耗设计是延长续航的关键,需要从硬件选型和软件算法两方面一起优化。控制芯片选用低功耗微控制器(比如基于 ARM Cortex-M0 + 架构),正常工作电流≤8mA,休眠模式电流≤50μA,支持外设独立开关(比如关闭未使用的 ADC、PWM 模块);电机驱动电路采用同步整流技术,选用低导通电阻的 MOS 管(导通电阻≤10mΩ),降低驱动损耗,使电机效率提升到 75% 以上。

能效优化通过动态功率调节实现,控制板根据电机负载自动调整输出功率:当检测到风扇网罩有遮挡(负载增加)时,适当提升功率以维持风速;无遮挡时则降低功率到最低需求值,减少多余能耗。软件层面采用事件驱动架构,避免不必要的循环检测,将 CPU 空闲时间占比提升到 60% 以上,空闲时自动进入低功耗模式,只通过外部中断(按键、定时)唤醒。

电源转换模块选用高效率 DC-DC 转换器(转换效率≥90%),代替传统线性稳压器,在 3.7V 转 3.3V 时的功耗降低 50%;指示灯采用脉冲驱动方式(10% 占空比),在保证视觉亮度的同时将电流从 3mA 降到 0.3mA,进一步降低待机功耗。

抗振动与环境适应性设计

挂脖风扇使用时会有持续振动,控制板需要具备良好的抗振动性能。元件固定采用加固措施,大体积元件(比如电解电容、电池连接器)底部通过导热胶(硬度 50 Shore A)与 PCB 板粘合,胶层厚度 0.1-0.2mm,既保证机械固定又不影响散热;PCB 板边缘设置防震安装孔,通过硅胶垫圈(硬度 40 Shore A)与风扇壳体连接,减少振动传递。

电路布线要强化机械强度,电机驱动回路采用宽铜箔(线宽≥1mm,铜厚 2oz),关键信号线路(比如转速反馈)采用蛇形布线,增加抗拉伸能力;焊点采用饱满焊盘设计(直径比引脚大 20%),并进行热风整平处理,提高焊点抗疲劳强度,确保经过 1000 次振动测试(频率 10-500Hz,加速度 10g)后没有焊点脱落。

环境适应性设计要应对汗液、湿气等侵蚀,控制板表面涂覆三防漆(比如丙烯酸酯类),涂层厚度 50-80μm,覆盖所有元件和焊点,防护等级达到 IP54(防溅水、防尘);连接器选用防水型(比如带硅胶密封圈的板对板连接器),插拔寿命≥500 次仍保持密封性能;元件选用耐湿热型号(比如湿敏等级≤3 级),确保在 40℃/90% RH 环境下连续工作 500 小时无性能衰减。

电磁兼容与抗干扰设计

控制板需要具备良好的电磁兼容性,避免电机运转产生的干扰影响自身稳定,同时减少对外界设备的电磁辐射。电源输入端设置 π 型滤波电路(由 10μH 电感与 100nF 电容组成),抑制电机换向产生的传导干扰,使传导骚扰限值符合 GB 4343.1 标准(30MHz 以下≤54dBμV);电机驱动电路与控制电路之间设置接地隔离带(宽度≥2mm),减少电磁耦合。

抗干扰设计针对敏感信号路径,转速反馈信号采用差分传输或屏蔽线,在 PCB 板上走蛇形线并靠近接地平面;按键输入电路添加 RC 滤波网络(10kΩ 电阻 + 100nF 电容),过滤触点抖动和电磁噪声,确保按键识别准确率≥99.9%。控制芯片的时钟电路采用内部 RC 振荡器(误差≤1%),避免外部晶体带来的辐射干扰,或者选用低噪声晶体(封装金属外壳接地),将时钟信号辐射控制在 30dBμV/m 以下(10m 距离)。

散热与温度控制设计

散热设计确保控制板在高负荷运行时温度稳定,核心发热元件(比如电机驱动 MOS 管、DC-DC 转换器)需要采取散热增强措施:MOS 管底部焊盘与 PCB 板大面积接地铜箔连接(铜箔面积≥100mm²),通过 PCB 散热;DC-DC 转换器表面贴装薄型散热片(厚度 0.3mm,面积 10mm×10mm),热阻≤50℃/W,将元件温度控制在额定结温的 80% 以内(比如 125℃额定结温时实际温度≤100℃)。

温度控制通过智能调速实现,当检测到控制板温度超过 50℃时,自动降低电机最高转速(从 4000 转 / 分钟降到 3500 转 / 分钟),减少发热源功率;温度超过 60℃时,启动强制散热模式(如果配备辅助散热风扇)或进一步降速,直到温度回落到安全范围。PCB 板布局要把发热元件与敏感元件(比如温度传感器、电池管理芯片)分开布置(间距≥10mm),避免热干扰导致的检测误差。

挂脖风扇控制板组成元件

核心控制元件

核心控制元件包括微控制器和存储芯片,是控制板的 “大脑”。微控制器采用 8 位或 32 位低功耗处理器,集成 ADC(≥4 通道,10 位分辨率)、PWM 控制器(≥2 路)、I/O 接口(≥16 个),工作频率 40-80MHz,程序存储容量≥32KB,用来执行风速调节、模式切换、定时控制等逻辑,支持在线编程和固件升级。

存储芯片采用 EEPROM(容量≥2KB),用来保存用户设置参数(比如常用风速档位、定时偏好)、故障记录(比如过温次数、低电量关机记录),断电后数据能保存 10 年以上,确保重启后保留用户习惯设置。

电机驱动元件

电机驱动元件负责把控制信号转换成电机驱动力,包括驱动芯片和功率管。驱动芯片为半桥或全桥驱动 IC,支持 3-12V 电压输入,输出电流≥1A,集成过流保护(阈值可通过电阻设置)和死区控制功能,防止上下桥臂直通短路,响应时间≤50ns。

功率管选用 N 沟道增强型 MOS 管,耐压值≥20V(为工作电压的 3 倍以上),导通电阻≤15mΩ,栅极阈值电压 2-4V,与驱动芯片输出电平兼容,确保在 3.3V 驱动下能完全导通,降低导通损耗。电机接口采用 2Pin 端子(间距 2.54mm),支持串联或并联电机(根据风扇设计),端子耐温≥105℃,适应长时间工作的温度环境。

电源管理元件

电源管理元件包括充电管理芯片、DC-DC 转换器和保护元件。充电管理芯片支持单节锂电池充电,输入电压 4.5-5.5V,输出电压 4.2V±1%,充电电流可通过外接电阻调节(200-1000mA),具备电池反接保护(-12V 至 + 5V)和热调节功能(芯片温度超过 120℃时自动降流)。

DC-DC 转换器分为降压型和升压型:降压转换器将电池电压(3.7V)降到 3.3V,输出电流≥300mA,纹波电压≤50mV,为控制芯片和传感器供电;升压转换器(如果需要驱动 5V 电机)将 3.7V 升到 5V,输出电流≥1A,效率≥85%,确保电机供电稳定。

保护元件包括自恢复保险丝(额定电流 1.5-2A)、TVS 二极管(SMBJ6.5A)和电池保护 IC,自恢复保险丝串联在主回路,过流时自动断开(动作时间≤1 秒 @2 倍电流);TVS 二极管并联在充电接口,吸收静电和浪涌电压(最大钳位电压≤8V);电池保护 IC 监测电池电压和电流,实现过充、过放、过流的硬件级保护,响应时间≤10μs。

人机交互元件

人机交互元件包括按键和指示灯。按键为 6×6mm 贴片轻触开关,操作力 200±50g,行程 0.25mm,接触电阻≤50mΩ,具备防尘设计(内置硅胶防尘帽),在 1000 次酒精擦拭后仍能正常工作。

指示灯采用 0603 封装 LED(尺寸 1.6mm×0.8mm),支持红、蓝、绿三色,工作电压 2.0-3.2V,电流 1-5mA,亮度≥300mcd,通过不同颜色组合反馈设备状态。指示灯电路串联限流电阻(1kΩ±5%),确保电流稳定,延长使用寿命。

传感与检测元件

传感与检测元件包括温度传感器和电流检测电阻。温度传感器采用 NTC 热敏电阻(10kΩ@25℃,B 值 3950±1%),通过 0.1% 精度电阻分压后接入微控制器 ADC,测量范围 - 40-125℃,用于电机和控制板温度监测,误差≤±2℃。

电流检测电阻为高精度贴片电阻(0.1Ω±1%,功率 2W),串联在电机驱动回路,将电流信号转换成电压信号(100mV/A),供微控制器检测电机负载和过流状态,电阻采用低温漂材料(≤50ppm/℃),确保检测精度。

连接与接口元件

连接与接口元件包括电池连接器、USB 接口和板内连接器。电池连接器为 2Pin JST 端子(间距 2.5mm),支持最大电流 3A,接触电阻≤30mΩ,插拔寿命≥50 次,用于连接内置锂电池。

USB 接口为 Micro-B 或 Type-C(母座),支持 USB 2.0 数据传输和 5V 供电,接口具备防反插设计(通过极性保护二极管),插拔寿命≥1000 次,外壳与 PCB 板接地连接,增强抗静电能力。

板内连接器采用排针(间距 2.54mm)或板对板连接器(间距 0.8mm),用于连接电机、指示灯板等外设,连接器具备定位柱和防呆设计,避免误插导致短路。

- 2025-08-13

- 2025-08-11

- 2025-08-09

- 2025-08-08

- 2025-08-07

- 2025-08-06

- 2025-08-06

- 2025-08-06

- 2025-08-05

- 2025-08-05

- 2025-08-05

- 2025-08-04

- 2025-08-04

- 2025-08-04

- 2025-08-04

- 2025-08-04

- 2025-08-04

- 2025-08-02

- 2025-08-02

- 2025-08-02

- 2025-08-02

- 2025-08-02

- 2025-07-31

- 2025-07-31

- 2025-07-31